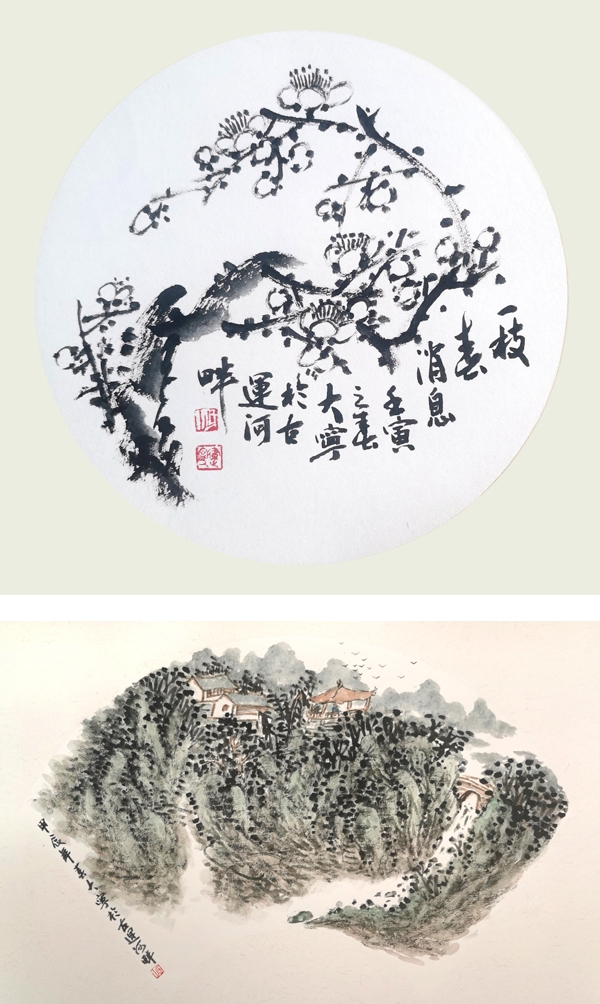

【艺术简历】

山建宁(大宁)回族 1952年生于北京.通州,先后受教于山水画家程锡瀛、杨达林、王文芳先生,中国美术家协会北京美术家协会会员,国家一级美术师。职业画家。现为通州运河书画院院长、通州区美术家协会常务副主席兼秘书长、北京美术家协会区县工作委员会委员。

笔参造化 已得真趣

——山建宁写意山水画赏读

文/贾德江

几乎每一位艺术家都有自己的人生格言,或称为座右铭,用来

因他以“勤为径”,所以他精读传统这本大书从没有懈怠过。他走进传统,走进古人,读史、读论、读诗,近学黄宾虹,远师范宽、李唐,用功于元画最勤,也师法明清诸家,受石涛影响不少。其笔墨功底得古人很多,他说,这是他的山水立身之本。 因他以“苦作舟”,所以他得江山之助更多。无论他日常事务多么繁忙,他总会合理安排时间,不辞辛苦地一次次走向高山大川,走向丛林山冈,精读大自然这本厚书。他说,“师法造化,中得心源”,这是千百年来的中国山水画史告诉他的真理,谁以自然为师,谁就可能成功,谁走出自然,谁就必然失败。其实,“勤”与“苦”是难以分开的,“勤”里有苦,“苦”也因为勤。它们共同构成山建宁互动的双翼,促成他的艺术腾飞。

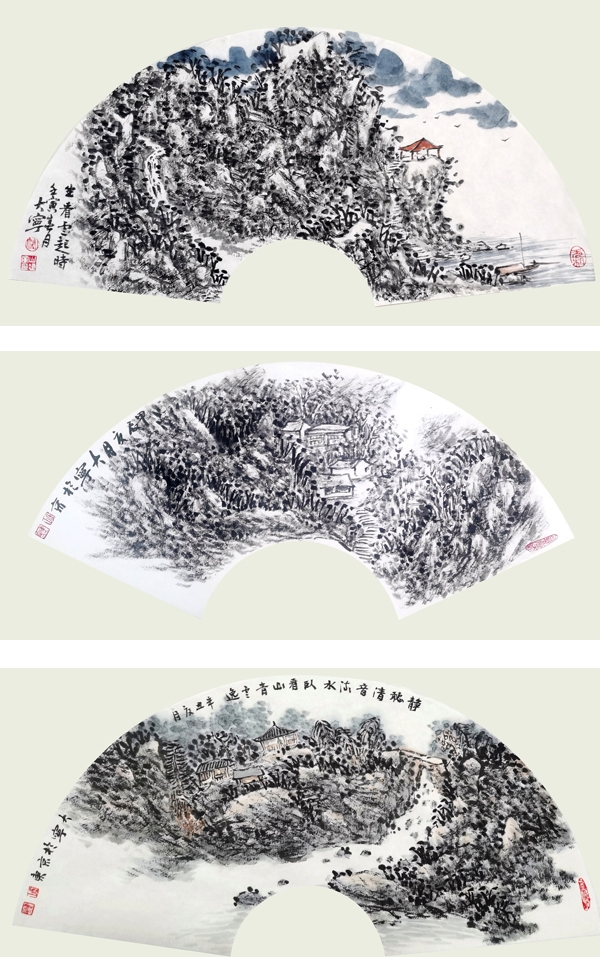

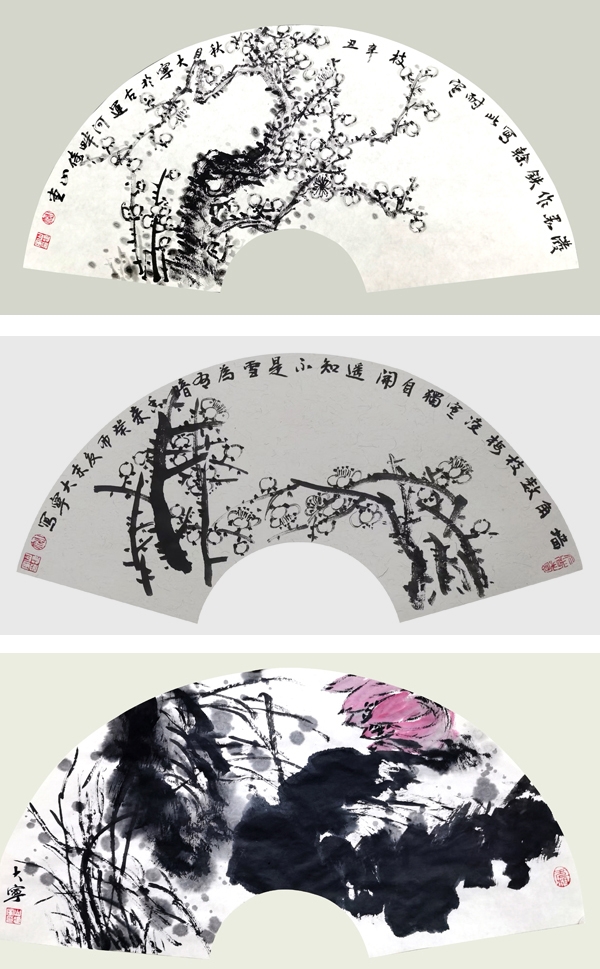

山建宁是一位实践家、探索者,他是“积劫才成菩萨”,而不是“一超直入如来地”的觉者。几十年的艺术之旅,凭着他的“勤”与“苦”,坚持他的“扬鞭”不辍,一步一步趋于完善,其脚步是历历在目的。由浅入深、积薄成厚,是万事万物循序渐进的规律。山建宁的山水,也经过早年的浅直,而后渐入深境的。上世纪八九十年代,他的作品多写实,笔墨严谨、细密,虽用心于古人,重寻源溯本,但处于努力学习阶段,画不免直白而味道寡淡,未臻大成。终到新世纪到来前后,他的画有了变化,虚实关系开始明显,笔墨味道开始加强,形貌结构开始松活,特别是笔法开始由写实转向写意,早年循规蹈矩的直硬刻板的实写方式被方圆兼备和虚灵枯渴的灵动笔墨所取代。

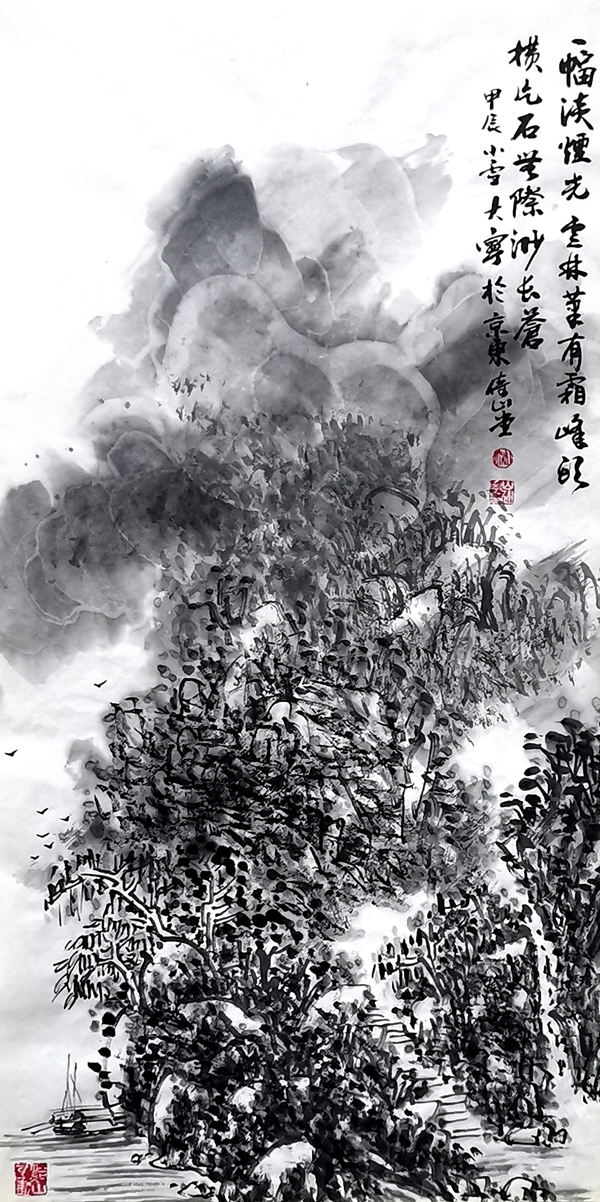

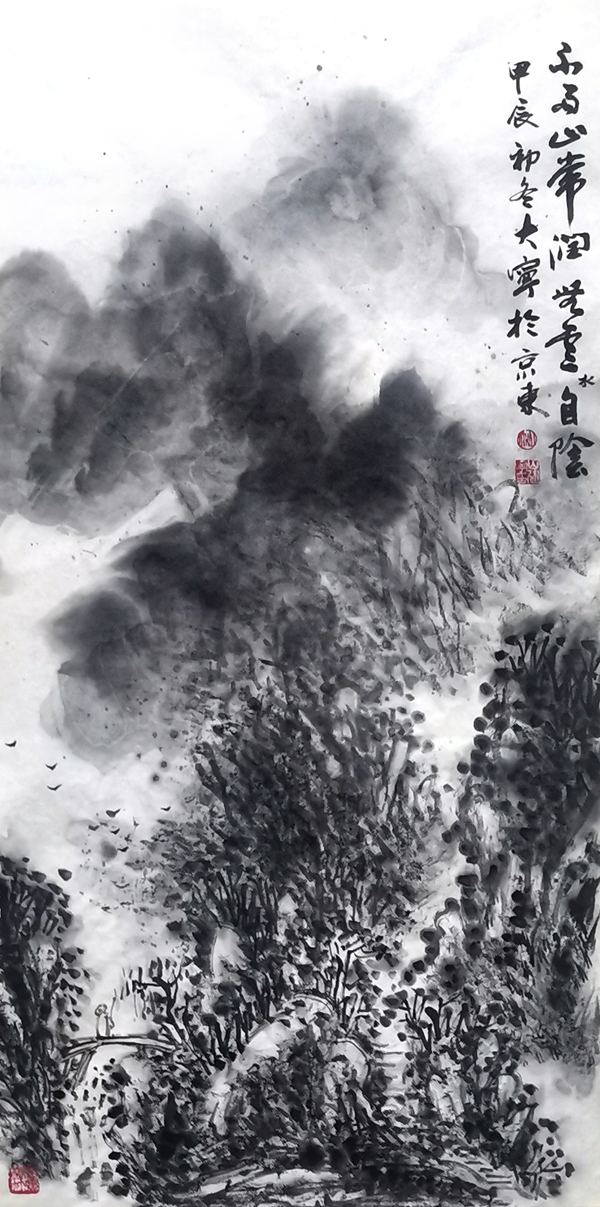

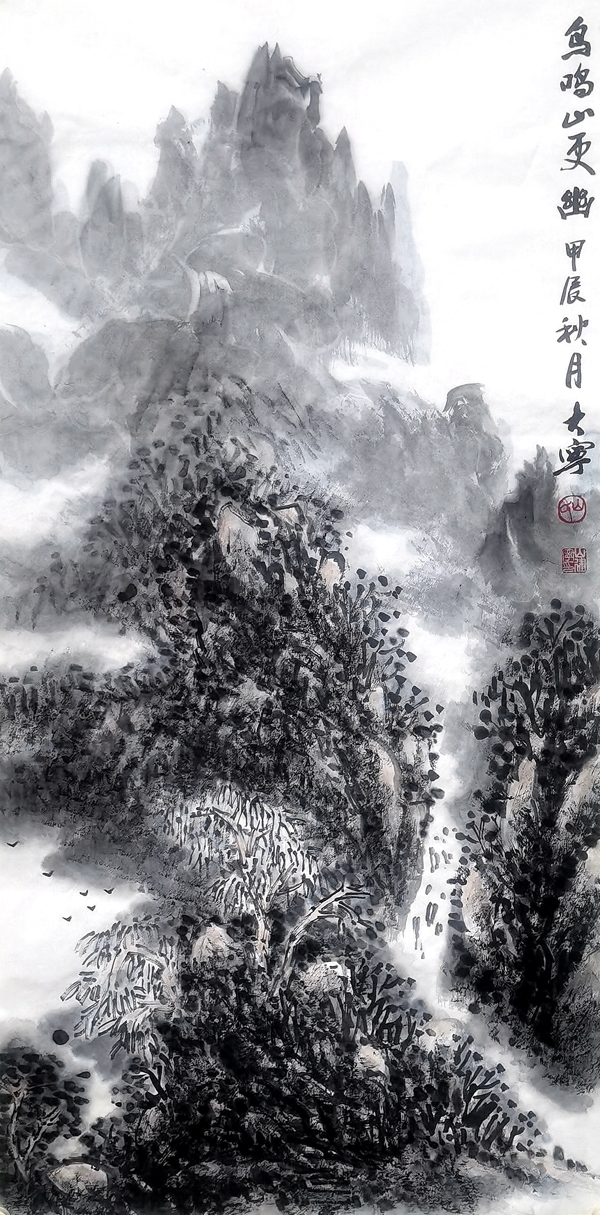

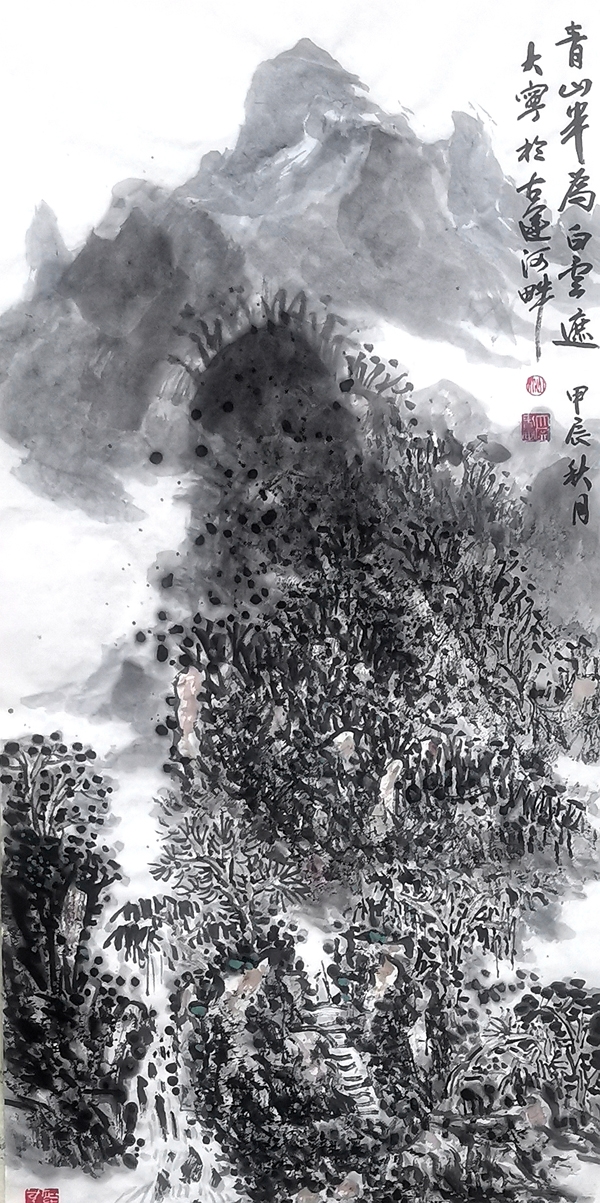

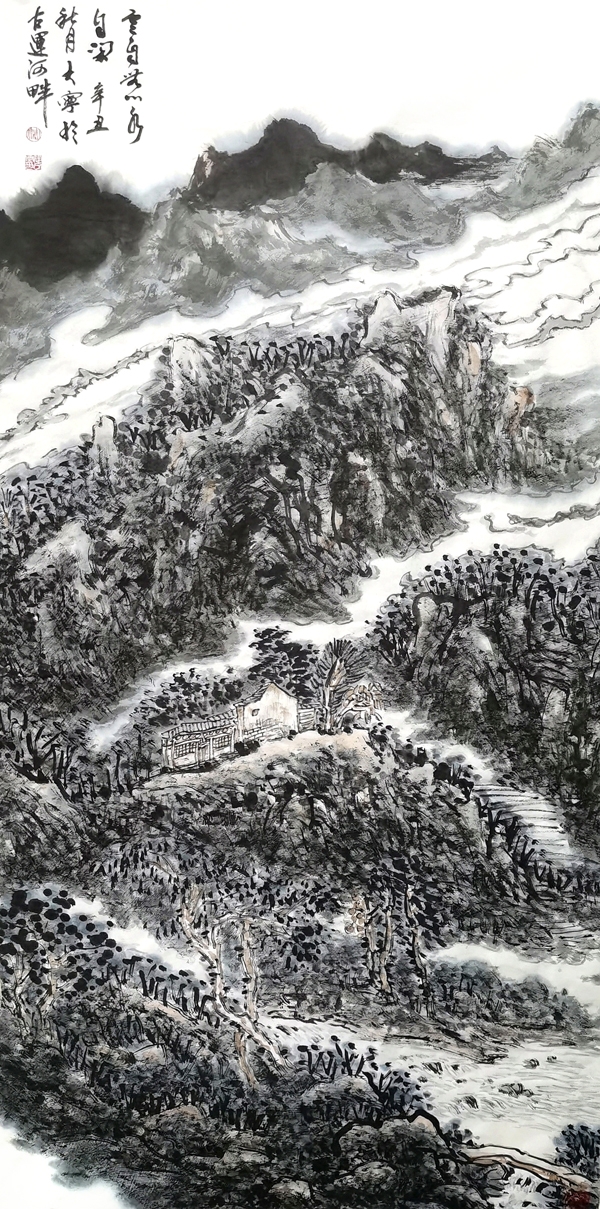

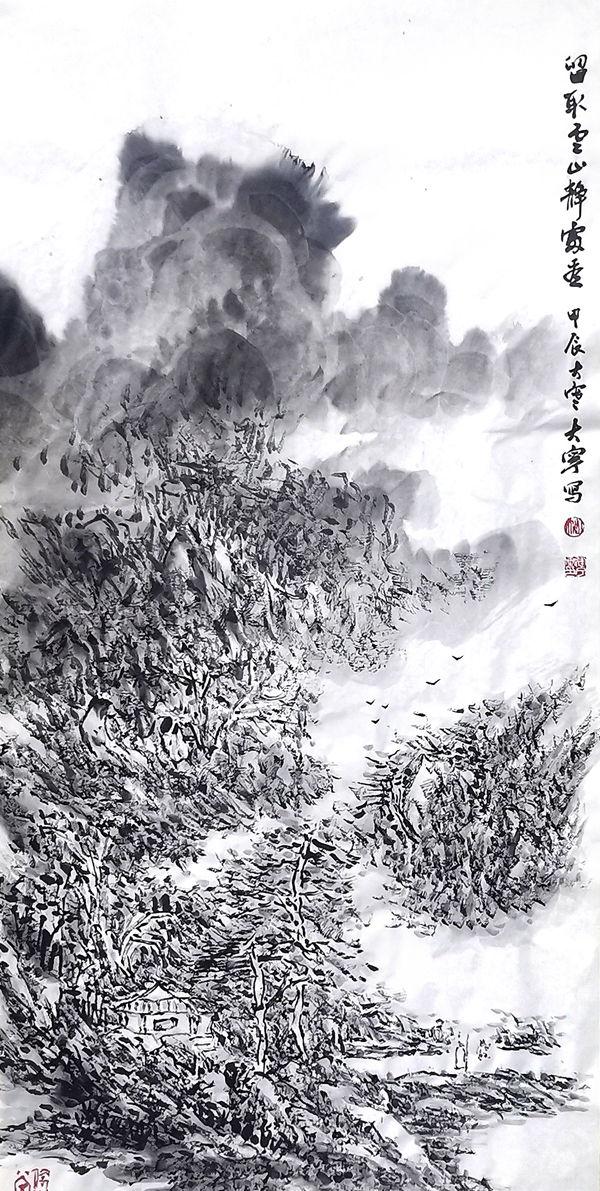

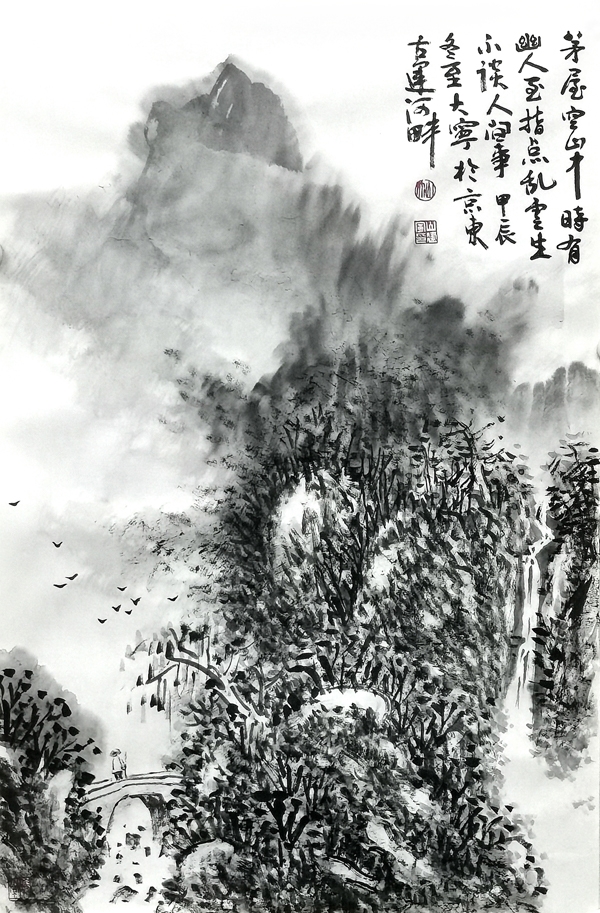

从近年创作的《青山红树锁白云》《气厚神和》《野水荒亭气象幽》《燕山暮雪》《清气浮动》《洗尽铅华》《秋山古寺》《燕山听秋》《相聚一日闲》《山中藏古寺》《秋色图》等大量作品中,可以看出,山建宁山水的成熟个性已然形成,体现在以下诸点:

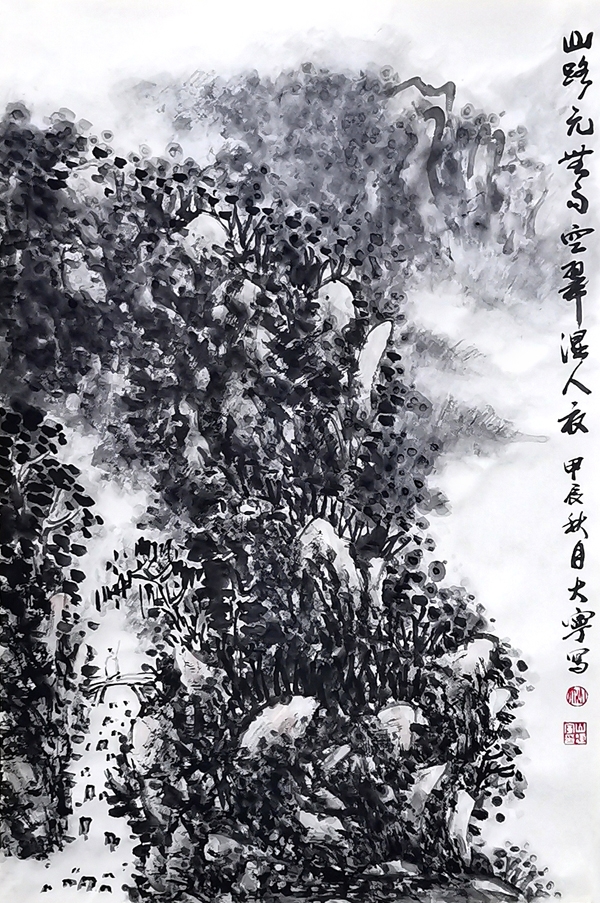

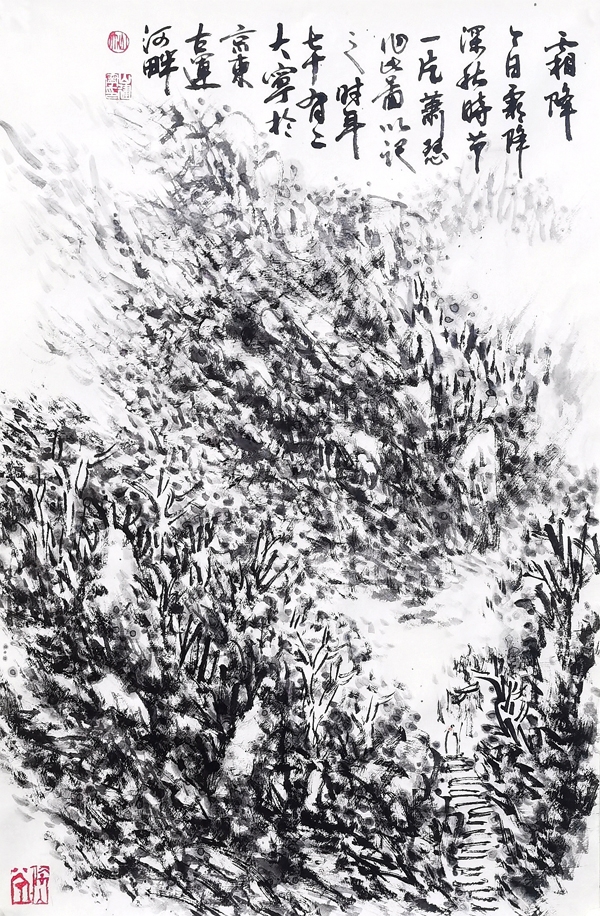

- 点与线的意识强化,疏与密的对比明显,黑与白的关系拉开。山建宁最服膺黄宾虹的“山川浑厚,草木华滋”的“画法自然”说,最终以自然点写、疏朗落墨为体现,其笔愈能与墨会、与水和,使散碎归于整一,已达“法备气至,纯任自然”之化境。

- 用笔渐变为虚灵圆劲、简约朴拙,笔法愈加自由舒展,极松动自然,提按勾勒、皴擦点写,率性而为,进入无碍境界,笔与象、意与境、心与画,真正有一种“从心所欲而不逾矩”之感。

3.用墨渐变为温润深厚、虚实相生,已得“笔与墨会,是为氤氲”(石涛语)之玄妙,呈现出苍茫无尽之气象。用墨不以修洁为工、不以雕饰为能,美在自然无饰的笔痕墨迹,妙在“笔不笔,墨不墨,画不画,自有我在”(石涛语)的画风。

4.章法益显巧构,丘壑益显奇变,气象益显磅礴,主要源自写生的促发。他有言,写生山水“不必与实景相似,而望之未尝不似者,意胜境也”。可见他并不是写实,而是写山水之意,更多地融入了画家对自然山川的兴会,故而境由心造,因境布势,生气勃勃,感性色彩极强。

5.特有的留白——气脉、云带、水口、阳面开始占据画面主题,呈现出一种灵气往来之感。在本质上摆脱了平面性,山水开始立体起来,深入起来,虚和起来,一句话,笔参造化,已得真趣,既具造化自然之趣,又具主观剪裁之意。

“不与人同”即不与古人同,不与前人同,不与今人同,就是自己一个阶段与另一个阶段也应该不相同。在山建宁看来,甚至每幅画作之间都应有所不同,每幅作品都要有自己的图式、笔墨与不同的意境追求,重复雷同的艺术作品是不能打动人的。“自存面貌之真”,就是全力以赴寻求非我莫属的艺术语言,小至一个局部的墨团墨块,大至整幅画的气韵和节奏,乃至一点一线之间的墨色运用和变化,都应呈现出个性化的语言魅力。在山建宁的作品中,我们已经看到他在这方面的努力和取得的成果。他的每幅作品都包含了缘于“直面自然”的原创因素在内,处处都体现出画家的主观创造性,并体现出他一旦进入创作状态时想象力的自由发挥和创造力的不可遏止。

循着黄宾虹的认知和追求,他更注重对真山真水的“心察”和心灵感悟,把观察的自然化为体悟的自然,把经历之境转化为心仪之境,从而创造出不同于黄宾虹,亦有别于侪辈的笔墨写意山水的新风,向着更富于现代意识的境界迈进,从一个方面实现黄宾虹未竟的夙愿。这是山建宁已经做的和正在做的,也是继续做的事情。我以为,这一切必然成为山建宁山水画中最迷人的色泽。

2012年7月18日于北京王府花园