我与雷学刚同志的缘分,始于冰风雪裹的4000里青藏线。在那片离天空最近、离繁华和喧嚣最远的军营里,他是那样一位年轻、睿智、办事干练而又豁达洒脱的战友,浑身散发着蓬勃朝气,自然招人亲近和喜爱。然而,昔日的了解,终究浮于表相。真正让我走进他灵魂深处、感受到其灼灼人格魅力的,是循着他笔耕不辍的坚实足迹,走进他用生命与文字构筑的浩瀚精神宇宙。他是一个地道土家族,我以前从未听说。

他生于神秘的北纬30°湖北恩施土家族苗族自治州利川市。利川宛如一颗璀璨的绿宝石,镶嵌在渝、湘、鄂之间。这里不仅是中国硒都,而且是被称之为中华药库的植物王国;这里不仅有一片浸润着“惟楚有才”千年文脉的钟灵毓秀,而且是唱响世界25首民歌《龙船调》的故乡。利川不仅有亚洲最大溶洞——腾龙洞,还有世界水杉王和富有江南韵味的龙船水乡,更是八百里画廊清江的发源地,它的美丽令人陶醉,它的神秘令人流连忘返。楚国古有屈原行吟求索,诸葛运筹帷幄;近有董必武胸怀天下,李四光光耀史册;今有才俊雷学刚,正以其非凡的笔墨与坚韧的步履,续写着这片土地日益焕发的熠熠荣光。纵览其心路历程,确实令我肃然起敬:从风雪弥漫的青藏高原,到沃野千里的白山黑水,再辗转至两江环绕的超大城市重庆,他的人生轨迹跨越了地理的辽阔,更穿越了无数艰难险阻的荆棘丛林。每一次迁徙,都是一次淬炼和灵魂的洗礼;每一次挑战,都化为成长的阶梯与人生启迪。正是这份披荆斩棘的勇毅与执着,最终铸就了他事业与文学创作的双重丰盈,生动践行了“昔日利川给我平台,他日我为利川出彩”的壮志豪情。现任利川市委书记翘起大拇指说,雷学刚同志是典型的出彩利川人,经常为利川的发展鼓与呼,他写的《献给故乡的歌》和《礼赞利川》《大美利川》等就是他深爱故乡利川的心声。利川声名远播,无不亦得益利川红茶香飘四海。这方水土的灵秀与清泽,无疑深深滋养了学刚同志的才情与乡愁,这是他创作激情澎湃的精神原乡、诗意持续迸发的厚植基因。

走进雷学刚同志的精神世界,最震撼人心的,莫过于他对文学那份近乎痴迷的赤诚与忘我。创作之于他,早已超越了爱好或追求,而升华为一种生命的本能与精神信仰。他加班加点,废寝忘食,将分秒光阴都熔铸于字里行间。即便是在病榻之上,身体受困于方寸之地,他的思绪却仍在文学的苍穹下自由翱翔,笔下生出千万朵隽永之花。这份焚膏继晷、以命相搏的写作动能和状态,每每想起,都令人心弦震颤,敬佩与感动。

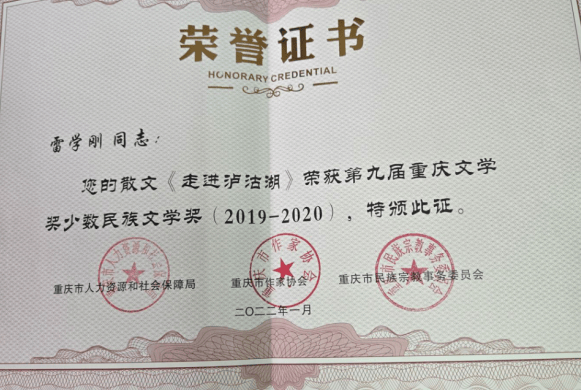

这份赤诚与坚韧,终得岁月回响,结出丰盈之果:国家级殿堂的叩响——荣膺中国教育报、天津社会科学院全国征文大赛一等奖;巴渝文坛的熠熠星光——摘得中共重庆市委宣传部中国梦主题征文二等奖、重庆市文广局学习贯彻党的二十大精神征文一等奖;思想深度的权威认可——荣获重庆市人民政府发展研究成果二等奖;本土文学的最高桂冠——问鼎第九届重庆文学奖;身份的确立与荣光——以卓著的文学成就,稳步踏入中国作家协会、中国散文学会的圣殿,成为全国为数不多的一员。

淬炼:以生命为炉,锻文字之魂——创作的十重维度

雷学刚同志的创作,绝非简单的文字排列与堆砌,而是一场以整个生命为熔炉的宏大淬炼与升华。其作品是多重精神力量交织重构的情感与文学艺术结晶:

一是知识的沉淀:融汇文博专业的深厚学养与广阔的人生阅历,为文字注入思想深度。

二是素材的积累:从风雪高原的战斗号角,到黑土地的翻滚麦浪,再到山城的万家灯火,生活点滴皆为笔底春风、铁马秋风、战地黄花、风卷残云、浩然之气的源泉。

三是文字的凝炼:千锤百炼,追求精准而富有张力、优美而蕴含哲思的表达,给人沉思和深刻感悟。他的行文追求“五要”、“五不”,也就是他发在中央办公厅《秘书工作》的文章要点:要言之有谋不短视、要言之有物不空洞、要言之有理不肤浅、要言之有序不杂乱、要之有情不呆板。所以,他的文章大都彰显视野开阔的格局美、有血有肉有骨的厚重美、思想深刻与观点鲜明的底蕴美、层层递进的逻辑美、生动活泼的语言美。这不仅仅是一种文字功力,而是一种追求唯美的规范与修养,更是一种自觉的习惯。

四是心头的灵感:在生活的细微处、历史的回响里,敏锐捕捉电光火石般的顿悟与意境营造,给人以画面浮动的瞬间拿捏与捕捉。

五是情感的喷发:对家国的赤诚、对战友的深情、对山河的眷念、对自然的敬畏、对真理的崇尚,奔涌于字里行间,炽热而滚烫,他的文风象他的为人一样热情似火,给人温暖和感动。所以,他坚持聚是一团火,散是满天星。

六是品德的反射:文如其人,他的文中流淌着正直、坚韧、热忱、奉献与担当的人格光芒。文格与人格交相辉映,相得益彰。

七是人性的再现:深刻洞察世相百态,描摹人间冷暖,探寻普遍的人性价值与生命尊严。从不把偶然当必然,也不把现象当本质,但丝毫不会影响和削弱他的一叶知秋和拨云见日的深刻洞察力。

八是旅途的经历:跨越地理与心灵的壮阔旅程,赋予其作品独特的时空纵深与生命厚度。

九是对事物的认知:蕴含着对历史脉络、文化基因、社会变迁、人生真谛的独立思考与深刻体认。文章的基调是坚持历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑、情感逻辑的叙事表达与脚力、眼力、脑力、笔力的综合折射。

十是人际关系的深探:在军营的生死情谊、乡土的血脉纽带、文坛的思想碰撞、社会众生的观察中,洞悉人情练达的本质,构建温暖而坚实的精神图谱与人文地理,追求天时、地利、人和,倡导抢抓把握珍惜机遇,尊重适应客观环境,构建和谐的干事创业氛围,实现“家和万事兴”、“众人拾柴火焰高”、“众人划桨开大船”。这哪里是作文,这分明是在做人。所以,他的文章从不无病呻吟,更不哗众取宠和装腔作势,而是立意高远,主题鲜明,开门见山,开宗明义,直奔主题,阅后心情豁达,意欲未尽,意料之外,却又情理之中。

正是这十重维度的交融与升华,铸就了雷学刚同志文学作品的厚重而灵动的独特品质,使其文字超越技巧,跳跃时空,直抵人心,成为映照时代精神与个体生命光辉的明镜。

攀登:向文学高峰发起新的远征

驰而不息、马不停蹄的雷学刚同志,或许是因为他属马,因为现实中的马睡觉都是站立的姿态吧。所以,属马的学刚同志从未满足于已取得的殊荣。在青藏兵站部、军需大学、西南军用物质订购局、解放军后勤工程学院工作的日子里,他连续多年被总后政治部政研室评为优秀政工信息员,曾担任总后政研室主任的殷志红将军曾中肯地说,雷学刚同志是一个善于理性思维和勤于归纳总结的政研骨干,始终在思想政治研究的前沿探索,他只要坚持下去,必有收获。实践已经验证,殷志红将军的预见性是正确的。后来,学刚同志成为重庆市政工专业高级职称的评委也是有力的佐证。这也为他始终钟爱文学的思想情怀奠定了坚实理论基础,进而让他达到了政研与文学互为补充、互相促进的良好效果。因此,他那颗为文学而炽热跳动的心,正驱动着他向中国文坛更具高度的山峰发起艰苦跋涉:

永攀国家级荣誉高峰——其蕴含深厚民族文化底蕴与卓越散文艺术性的力作,正在储备并全面发力申报一些文学届高含金量奖项。这不仅是对其个人成就的更高期许,更是对其作品所承载的时代精神与艺术价值的无限追求与人生挑战与极限超越。梦想有多大,舞台就有多大。相信正值壮年的学刚同志一定会凭借那份永不放弃的坚守、坚韧、坚毅与智慧,奔赴一场又一场诗意盎然的山海,收获属于天道酬勤和厚德载物的喜悦与荣光。

喷薄:待放华章,构筑磅礴文学高原

最令人亮眼与期待的,是雷学刚即将喷薄而出的、足以构筑其文学高原的磅礴创作能量——一系列凝结其毕生心血、全方位展现其精神世界广博维度的重磅著作已结集成册,静待破茧成蝶,闪耀于世:

《文博杂论》:文博专家深邃思考的结晶,架起学术殿堂与公众认知的智慧桥梁。《巴山蜀水总是情》、《重庆的山水人》:地域文化的深情双璧,以饱蘸情感的笔墨,书写对第二故乡重庆及巴蜀大地风物、人文、变迁的挚爱、洞察与哲思。《我钟爱的青藏高原》、《战友颂歌》:军旅情怀的永恒回响,铭刻风雪高原铸就的青春军魂与生死相依的战友深情,是对生命起点和铁血岁月的至高礼赞。《人间艳阳天》:生命温度的真诚礼赞,聚焦平凡生活中的温暖、光亮与坚韧,展现其积极乐观的人生态度与对真善美的不懈追寻。《壮哉!长江三峡》:山河史诗的磅礴抒写,以其文博专家的历史眼光与诗人的澎湃激情,挥毫泼墨,展现三峡的雄奇壮美、历史沧桑与人文精神的交响。纪实报告文学《无穷之路》:全景式展示全国脱贫攻坚模范毛相林带领巫山下庄村群众在悬崖峭壁凿出天路,给山乡发生巨变的感人故事。

这些题材纵横文博、地域、军旅、人物、哲理、风物,体裁涵盖散文、诗歌、报告文学的待版巨著,宛如一座正在崛起的、气势恢宏的“文学高原”。它们不仅是雷学刚同志个人创作生涯的一个彼岸,更是他倾尽心力,为时代画像、为民族立传、为读者奉上的精神盛宴。笔尖流淌的不仅是“墨水”和文字,更凝聚着辛勤的心血和汗水!

未来:星辰大海,赤子征途永续

雷学刚同志的精神世界,是一座由责任淬炼、才华雕琢、激情点燃、热爱修筑的精神家园。他既是脚踏实地的文博守护者,守护着民族的集体记忆与文化根脉;又是才华横溢的跨界歌者,在理性与诗意的天空自由翱翔;更是怀抱赤诚的生命书写者,将军旅的刚毅、利川的灵秀、山城的烟火、文博的深邃,以及对人性光辉的永恒信念,全部熔铸于笔端。

从风雪青藏线的铁血军人,到跨入中国文坛的作家,雷学刚同志迈出的每一步,都印证着精神力量对命运的塑造。他即将喷薄而出的著作,昭示着其文学征途的星辰大海未有穷期。利川的沃土孕育了他,而他的文字与精神,必将如利川红茶的芬芳,回馈滋养他的多情土地,并汇入中华文明生生不息的浩荡长河,成为其中一颗闪耀着赤子光芒的星辰。作为他的战友与读者,我们有理由期待并坚信,雷学刚同志的文学版图与精神光芒,必将在未来的岁月里铿锵延展,照亮更多人的心灵与灵魂原野。这是我,也是我们更多人对他的一份期许与祝福,当然更是他未来继续耕耘和收获的梦园。(杨维勇)

杨维勇,甘肃会宁人,大学本科学历,军旅作家。22载军旅生涯,上校军街。退役后从事新闻工作,主任记者。喜欢体育、音乐、书法、写作。其在军、地撰写的新闻通讯、特写、报告文学、诗歌、散文,先后发表在解放军报、解放军后勤文艺、中国青年报、青海日报、人民军队报、质量服务报、科技鑫报、大西北网等刊物。