作者:常智奇

楚水近照

21世纪上半叶的中国文化思想界,更多的处于社会大变局的中的一些有理想、有抱负、有才华、有追求、有作为的人都有一种情系采菊东篱下,身在江湖中的情感意緒。“心在泉林,人在闹市”,肉体享受现代工业文明带来的社会成果,精神向往田园牧歌式的情感意趣,是当今多数文人共有的一种两难境地。他们中的一些人,顶着“国学”的桂冠,沉醉于咖啡和爵士乐的靡靡之音中;有的人手握一杆长锋狼毫毛笔,饱蘸“一得阁”的墨汁,在徽州制作的“红星”宣纸上,尽情描绘和书写现代主义的情感意识。这是中国农耕文明社会向现代工业文明转换过程当中的一种时代的“综合症”,许多人不愿意承认自己情感处于这二难境地的潜意识。中国通俗文艺研究会的会长――楚水先生却不同,他直面自己的内心世界,在红尘滚滚,芸芸众生,烟雾朦胧中思考着我们这个民族从哪来?到哪里去?你可以说他思考的不够深入,你可以说他学问作的不够扎实,你可以说他生活显得几分浮躁,但他忧国忧民的那种情绪是不可否认的。

楚水先生是一位有思想,有追求,有灵悟,善于在听闻中学习的作家、诗人、书画爱好者。他有一颗热爱传统文化,追求现代文明,在传统观念与现代意识、农耕文明与工业文明、都市文化与田园牧歌的强烈撞击下,心灵发生震荡、裂变的时尚文人。他在“漏斗的发明和使用”与“卖油翁的业精于勤”之间徘徊、思索……

他对爨书大加欣赏,对季羡林大家推崇,对汤一介、于英时进行比较,又对长城对对我们民族的束缚与禁锢发出了仰天长叹,对农耕文明下认为科技创新是奇妙滛技发出了质疑。他一方面肯定我们“厚德载物”的博大精深,另一方面又试图说明农耕文明,根深蒂固地制约着现代科学技术的发展,影响着社会文明的进步。他在吴冠中的启示下,试图画一组“刻舟求剑”、“郑人买履”的谐趣小品,以讽刺守旧保守的生活观念和行为方式,然而又惋惜自己的传统笔墨功力不逮,这种情感与观念的矛盾,灵与肉的冲突,伦理与科学的激荡、审美与求真的碰撞,应该是当代相当一部分文化人都有的一种情感写照。

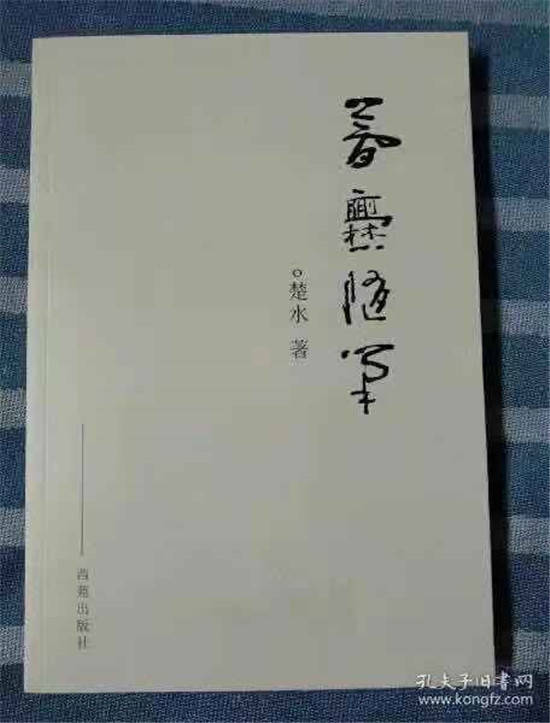

最近读完他的《爨梦随笔》(《西苑出版社》2015年7月第1版),这种感觉尤为突出。《爨梦随笔》这是一本具有心灵独白,人格显影的现实主义作品。作者触景生情,率性而言,直抒胸怀,不遮不掩,不藏不隐,不讳不蔽,直指心灵归乡处。他叙事在生活喧闹中,抒情在精神追求里,描绘在酒、色、财、气中,思考在情、理、意、志里。他天马行空多寓人伦化境,浪迹江湖常在进退两难中。“采菊东篱下,放浪江湖中”,应该说是他多年来生活情景的准确表达。他在古典艺术与现代艺术,经典文献与现代科技,嵇康与梵高之间对比、排查、叩问、探索。他在现实生活的滚滚红尘之中,遗世独立,行走江湖,放浪形骸,洁身自好,秉持公正,持才傲物,嬉笑怒骂,皆成文章。

楚水先生的文章,根植于民族精神传统血脉之中,承接着“天人合一”的历史文脉,涵养着三吕大夫式的“唯楚有才”,“忧国忧民”,“修齐治平”的家国情怀。他的文章表现着农耕文明在向工业文明转换的过程中,“凤凰涅槃的前夜,精神欲火重生”的晨曦之中,一声鸟名,一声犬吠。他的文章既接地气,又云蒸霞蔚,既是草根,又有兰香,既有诗书气,又有乡土情,既有现在文人的浪漫情怀,又有古代雅士的清高气质,既散文的意,又有杂文的格,既得小品的调,又获大化的境。客观的讲,这是一本直率坦荡,言之有物,言之有思,文中携情,情里有思的散文集。作者在贯彻和落实中国传统文化的创造性转化和创新性发展的理论实践中,既热情的拥抱中国传统文化,要保持着一种创新型发展的理性思考。

他读季羡林先生的日记,更多的关注地缘政治中心之中国的核心文化表现形式。他在商周青铜器鼎的形态中间看到了,“承载了千年的文化沉淀,是中华民族的典型文化符号。而西方人将China瓷器译为中国,实在是不了解中国的历史,而欲强行将中国历史至少缩短了一千年,客观的讲夏商周时期,如果世界存在着地缘政治中心的核心文化坐标,青铜器,就是这一时期地缘政治中心的核心文化坐标。三足鼎立,九鼎乾坤,天圆地方,是典型的农耕文明中的农耕意识。这种古老的中华民族厚德载物,自强不息的文化传统,值得肯定。但是同样不可否认的是,这也是一个民族沉甸甸的历史重负,是沉重的历史包袱,从某种程度上讲,甚至是一个民族创新驱动,焕发青春的桎梏,是一种宿命的悲哀。因此,鼎啊鼎,是一种无奈拥有,是大器鼎国,还是禁锢如鼎?因此,真不知道该选择什么样的颜色来衬托鼎之肃穆,鼎之庄严或固守。面对青铜器大鼎,是一种困惑与困难,该怎样表现?况且自己表现得出吗?,可以试试,哪怕是屡败屡战!这需要铁定一万种精神,鼓起一万种气力,还敢去说中国之鼎”。

他读陈独秀先生诗词集句,更多的关注于新轴心时代中国知识分子的骨气。他在《两树梅花一潭水,四时烟雨半山云――昆明黑龙潭寻康有为墨迹不遇》一文中写道:“人民对民族英雄,往往怀有最朴素的敬意,而对于那些投机政治,削尖脑袋也想登堂入室的变法上书之流,则是耻以为伍,不值一提。因此,文以载道,金石有声,书法首先是人品,学习书法首先要学会做人,这一点自己一定谨记,否则,宁可折笔黄沙,也绝不提笔,这也是中国文人之骨气”。

楚水先生是一位有社会责任感和历史使命感的作家。他在《长城,留给我们怎样的思索?》中说:“我想长城也是一样,给人最深刻的启示就是两个字:‘守’与‘和’,是守卫与和平,守大道而致中和,同样是中华民族传统的美德。‘守,是为了和平,‘和’至中和至善,岂不是和谐之中的和平,是人类美好的理想之地?”“中华五千年,长城是一块砖,固守中国地,伟大寓平凡。难道这不是长城精神吗?人,有时候要甘当长城一块砖的勇气,这样才能够真正筑起万里长城的浩然之气与巍峨豪气”。

楚水先生的文章充满着一种激情,一种豪情,一种诗情。他的许多文章的题目,都富有诗意、诗情的表达。有些题目,就是一幅对丈工韵,诗意盎然的联句。你读他的文章能够感觉到一股撞击心灵的勃勃才气,一股忘乎所以,不顾一切,赤膊上阵,腾腾而来。他的文章不是做出来的,而是喷射出来的,流淌出来的,自然、率直、纯真、性情、炽烈、狂飙、放达,是他基本的写作文风。

他的文章大都发乎情,起于兴,言乎志,载于道。狂飙突击,旷达游心,人在江湖,情系泉林,思接千载,精骛八极,视域开阔,集纳万象,短小精悍,率性而作。例如,“鼎”、“逐”、“海”、“简”、“恪”,一字一说,“残画”、“峨眉河”,一象一释,“大师如斯夫”,一事一议,“高山流水”,一景一说,“螃蟹横行可挡车”,一言以蔽,“雄关漫道”,一情一抒,不为文累,不为情负,不为意逆,不为志移,瓦壳篓倒核桃――骨碌碌地直下,不藏不掩,不躲不闪。有话则长,无话则短。怀念情真意切,批评夹枪带棒,嘲讽入木三分,欣赏爱屋及乌,敢爱敢恨真君子,无需讳言大丈夫。读他的文章,你能感到他靠直觉思维,凭悟性行文,以灵感通语,闻世说论理,文思泉涌,才气逼人。他浪迹文坛,世事洞明,人情练达,读万卷书,不耻下问,刻苦好学,知识渊博,创作丰硕。他的文章狂野放达,汪洋姿肆,左右开弓,纵横捭阖,信手拈来,皆成文章。

《爨梦随笔》展现了一个生活在21世纪上半叶中国大地上的一个灵魂跳动不安,面对田园牧歌式的审美兴趣与现代工业文明带来的都市生活方式的两难选择,一代知识分子的情感撕裂的心路图式。也正出于此,我欣赏楚水先生的这本书。

2021年4月23日,于长安古都大明宫遗址公园