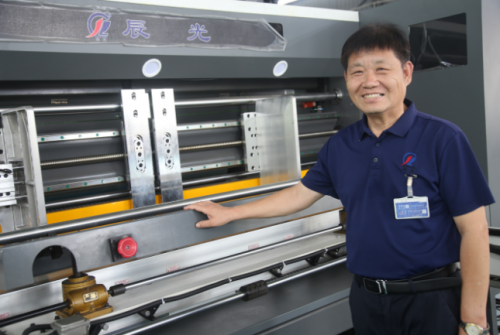

——记江苏辰光精工设备有限公司董事长常慎海

千年文脉,一脉相承;山水为卷,历史为墨。盱眙的山水,是镌刻历史的天然画卷。江苏辰光精工不仅在盱眙风风光光地立足,而且融入了盱眙的山山水水,融入了盱眙的历史画卷。面对盱眙的自然风光,触摸盱眙的万余件文物,董事长常慎海先生触摸着盱眙两千年前历史文化的文明肌理,更加坚定了为盱眙经济建设作出更多贡献的信心和决心!

盱眙经济开发区的清晨,新海大道18号的公司里总有两种特别的气息交织:一是机械加工车间飘来的、带着金属质感的铁屑味,二是董事长办公室窗台上墨汁砚台散发的淡淡笔墨香。常慎海就坐在这两种气息的交汇间,左手摩挲着刚打磨成型的印刷机齿轮,右手提笔在宣纸上写下“守正创新”四个大字。这位兼具文人风骨与企业家锐气的掌舵人,用二十余年时间,将一家地方公司打造成高端纸箱印刷设备领域的创新标杆,而他身上那股“以文养商、以商弘文”的独特气质,早已深深融入企业的血脉,融入盱眙的市民。

一、跨界者初心:从笔墨纸砚到“机械齿轮”

上世纪九十年代末的盱眙,还未如今日这般因龙虾而闻名全国。彼时的常慎海,不仅运筹着经济建设,而且热爱古籍整理工作,案头整齐地摆放着厚厚的《增广贤文》、《三字经》、《神童诗》及《皇帝内经》等名著名刊,堆满了从博物馆找来的“心肝宝贝”《道德经》的残卷与拓片。常慎海闲暇时最爱临摹苏轼的《洞庭春色赋》。谁也没想到,这位常泡在故纸堆里的文人,会在不惑之年转身投入轰鸣的机械车间。

“文人不一定只埋首书斋,实业里也有大学问。”常慎海的跨界,始于一次偶然的走访。2003年,他随朋友参观一家纸箱厂,看到工人手工印刷包装盒时,因套色不准导致大批废品堆积,厂长心疼得直跺脚。“能不能用更精密的设备解决?”这个念头像一粒种子,在常慎海心里发了芽。那时的盱眙,乃至整个苏北地区,高端纸箱印刷设备几乎全靠进口,价格高昂且维修不便。“既然别人能做,我们为什么不能?”骨子里的韧劲,让他做出了一个让所有人意外的决定——辞职创办辰光精工。

创业初期的车间,更像个“文化沙龙”。常慎海把办公室的书架搬到了车间角落,《考工记》《天工开物》与机械图纸并排摆放,工人休息时,他会给大家讲“庖丁解牛”的故事:“解牛讲究顺应肌理,做机器也要懂材料的脾气。”他带着技术团队画图纸时,不用电脑建模,先在宣纸上勾勒轮廓,线条间带着书法的笔锋力道。一位外籍工程师初次合作时笑他“老派”,接触后却佩服不已:“常总画的图纸,连齿轮啮合的角度都带着韵律感。”

文人的细腻,成了他做产品的独特优势。传统印刷机的操作台按钮杂乱,他参照古籍版式设计,将按键排列成“天、地、人”三才格局,还刻上篆书标识;设备说明书,他亲自改写,把枯燥的参数写成“如切如磋,如琢如磨”的工艺诗。有客户开玩笑说:“买辰光的设备,像收到一套线装书,舍不得碰。”

2012年,公司首款自主研发的920系列印刷机通过欧盟CE认证,拿到出口欧洲的通行证。验收那天,外方专家看到设备外壳上激光雕刻的《考工记》名句,忍不住赞叹:“这是有灵魂的机器。”常慎海却说:“真正的灵魂,在精度里——就像写小楷,差一毫米就失了神韵。”

二、匠人式创新:用文人执着做“技术攻坚”

走进辰光精工的研发车间,最醒目的不是精密仪器,而是墙上悬挂的一幅字:“致广大而尽精微”。这是常慎海的座右铭,也是他对技术创新的注解。在他看来,做设备和写文章一样,既要有宏观布局,又要在细节处见功夫。

2015年,公司决定研发2536系列五色印刷开槽模切机,目标是把套印精度提升到±0.1毫米。攻关期正值酷暑,车间温度超过40℃,技术团队连续一周没突破瓶颈,有人提议降低标准。常慎海没说话,铺开宣纸写了个“韧”字,贴在研发部墙上。他带着团队从古籍中找灵感,看到《营造法式》里“凡木作制度,皆以材为祖”的记载,突然想到:或许问题不在机械结构,而在材料应力。他们重新调整钢材热处理工艺,像古人“退火”般耐心等待材料稳定,最终将精度控制在0.08毫米,超越了原定目标。

“创新不是天马行空,是站在传统肩膀上往前走。”常慎海的办公室里,有个特别的“灵感抽屉”,里面放着他收集的老物件:民国时期的印刷铜版、老式打字机的键盘,甚至还有祖父辈们用过的木匠墨斗。他常对研发人员说:“这些老东西里藏着古人的智慧,比如这个墨斗,线绳弹出的直线,不就是最早的激光定位吗?”

2018年,当智能化浪潮席卷制造业时,常慎海又做出惊人之举:投入当年利润的60%,研发智能化数码印刷设备。当时的反对声四起:“我们做传统设备好好的,何必冒这个险?”他却在董事会上展示了一幅自己画的水墨画:画面左侧是巍峨的古桥,右侧是跨江的斜拉桥。“传统是根基,就像古桥;创新是延伸,就像新桥。”

研发“辰光智印”系列时,团队卡在了小批量订单快速切换的难题上。常慎海想起自己临摹不同字体时的心得:“楷书讲究规整,行书追求流畅,切换时要找到气韵的衔接点。”他建议技术人员从书法章法中找规律,最终研发出“字体式换单系统”,将订单切换时间压缩到1小时内,比国际同类产品快了近一半。2024年,这款设备销售额占比达25%,拿到5项实用新型专利。

如今,公司拥有60余项国家专利,从传统印刷机到智能机器人,每款产品都带着独特的“文人基因”。常慎海说:“技术会过时,但对极致的追求不会——就像王羲之的《兰亭序》,千百年后仍让人惊叹,因为每个笔画都倾注了心力和胆识。”

三、儒商之格局:在生意场写就“有情之文”

与常慎海打过交道的人,都记得他递名片时的细节:双手奉上,名片背面印着一行小字“友以义交情可久,财从道取利方长”。这位商人身上的书卷气,让辰光精工的商业版图里,多了几分温度,添了几分雅趣。

2019年,山鹰纸业紧急订购一批印刷设备,要求三个月内交货,比常规周期缩短一半。当时车间正赶制出口订单,调度员面露难色。常慎海却想起《论语》里“人无信不立”的格言警句,当即决定:“加派人手,两班倒也要按时交货。”那段时间,他每天守在车间,凌晨给工人煮姜汤,还把自己收藏的字画拿出来抽奖,激励大家。最终设备如期交付,山鹰纸业的采购总监握着常慎海的手说:“常总,你不是在做生意,是在交朋友。”如今,这家上市公司已成为辰光精工最稳定的客户之一。

在常慎海看来,“儒商”的“儒”,不是酸腐的礼节,而是“己所不欲,勿施于人”的同理心。他首创“设备租赁+耗材订阅”模式,专门针对中小纸箱厂。有一次,淮安一家小厂老板遭遇火灾,无力支付设备尾款,常慎海不仅免除了欠款,还送去新的原材料:“谁都有难处,帮一把或许就能挺过去。”后来这家厂子东山再起,成了辰光精工在苏北地区的“活广告”、“传真机”和“播种机”。

国际市场的开拓,更显他的文人智慧。2015年开拓东南亚市场时,经销商建议在设备上印英文标识,他却坚持加印中国文字:“就像写信,用对方熟悉的语言才显诚意。”在越南河内的展厅里,他特意挂了幅中越双语的《中庸》名句:“致中和,天地位焉,万物育焉。”当地客户说:“从这些细节里,能看到中国企业的尊重和稳健。”如今,辰光的设备已出口12个国家,外贸收入占比达35%,但从没有一起贸易纠纷——常慎海说:“生意场上的‘和’,就像书法里的‘留白’,给别人余地,自己才有天地。”

四、文化之传承:用道德经点缀“辰光精工”

辰光精工的厂区,有两处特别的地方:一是“辰光书院”,二是“创新长廊”。前者陈列着常慎海收藏的3000余册古籍与书画,后者展示着公司历年的专利证书与产品模型,两者仅一墙之隔。“左手翻书,右手画图,这才是辰光的底色。”常慎海这样定义企业的文化。

他在公司推行“三日一课”:周一学技术,周三练书法,周五读经典。有年轻技术员不解:“我们做机器的,练字有什么用?”常慎海没直接回答,而是让他对比自己练字前后的图纸——前者线条潦草,后者规整流畅。“心不静,手就不稳;手不稳,做不出精密设备。”这个道理,渐渐成了全体员工的共识和常态。

与南京理工大学共建的“智能包装联合实验室”里,有个独特的规定:每次技术攻关前,先集体研读《天工开物》的相关篇章。学生们起初觉得新奇,后来发现:古籍里“巧夺天工”的智慧,与现代智能制造的理念竟不谋而合。实验室成立五年来,研发出12项创新成果,其中“基于《考工记》工艺思想的印刷机节能模块”,让设备能耗降低15%。

常慎海的办公室里,挂着一幅他自撰的对联:“铁屑飞时知火候,墨香起处见初心。”这或许是他最好的自画像——既有文人的细腻与坚守,又有企业家的魄力与远见。当被问及未来规划时,他指着窗外正在建设的新厂区:“那里要建个更大的书院,让更多人知道:做实业,既要懂齿轮的咬合,也要懂笔墨的韵味。”

常慎海先生给笔者讲了一个机缘巧合故事:2024年3月3日清晨,常慎海先生重复着一年一度的“放生”活动,他一大早跑到盱眙菜市场购买了220元的甲鱼、鲫鱼、鳝鱼、鲤鱼等,专程跑到淮河边上去“放生”。回来后,当天上午在辰光精工公司和一位外商签订了一份供货订单,竟让任何人都难以置信的是,订单的资金总额恰巧是220万元,天底下竟然有如此之巧合之事。

仰望着常慎海先生办公室里装裱的“志于道,据于德,依于仁,游于艺”的字画,更加激起了笔者对常慎海先生的敬意之情:

中国素有“尚道”的审美传统,上面这段话是孔子的格言。这就启发我们,美育应超越技巧训练和知识(guànshū),上升为对精神世界的(táoyě)与塑造。在教学实践中,老师们可以引导学生在王義之的《兰亭序》中,领会心手两忘的创作心境;在“既雕且琢,复归于朴”的古典园林中,感受“大巧若拙”的审美倾向;通过丰富多彩的审美实践,潜移默化地塑造心灵世界,让“美”超越技艺与知识,深入青少年心灵深处。

五、深沉之记忆:用回忆录表达“家国情怀”

在常慎海先生办公室,常总特意为笔者播放了一段自己演讲制作的长约20分钟的《道德经》解说视频,并将由常慎海亲笔撰写的长达万言的《回忆我的娘爸》一文转发给笔者。笔者认认真真仔仔细细地看了几遍,个中文字让笔者爱不释手,这里不妨摘录一段,以表示对常慎海先生的尊重和仰望。

《根植于泥土的恩情》这一章是这样描述的:推开记忆斑驳的木门,最早的景象便定格在那方朴素的农家院落。三间土坯北房,两间半土坯南房,围拢着我们的整个世界。后来,院里栽下几棵大榆树,枝叶间筛下细碎的阳光。哥曾在院子里养过家兔,也种过西红柿。听娘说,早年院子里还有腰房,我们兄妹常在院子里刨出厚实的大青砖,仿佛能触摸到家族过往的厚重。

那时候,日子清贫,却暖意融融。娘疼我,经常用一个黄色搪瓷茶缸为我蒸鸡蛋羹,香气扑鼻,这是刻在骨子里的母爱滋味。我们兄妹几个,连同慈爱的娘爸,热热闹闹地挤在西屋的土炕上。年迈的奶奶独自住在东屋,里间挂着旧布门帘,隔开了静谧与喧闹。外间屋的东西两侧,盘踞着两个敦实的大锅台,它们沉默地承载着年复一年、一日三餐的烟火气。房梁上悬挂着一个干粮篮子,数九寒冬,偶尔生起一个煤球炉子,温一温饭菜,便是难得的暖意。那时讲究“养猪积肥”,家里每年养两头肥猪,喂一两只山羊。母羊下崽时,几只毛茸茸的小羊羔在院里蹦跳,带来许多欢笑。

《朱子治家格言》有云:“一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。” 爸爸便是这箴言最朴实的践行者。他们是我们的天,是我们的保护伞,用并不宽厚的肩膀,为我们撑起一片无忧的天空。这份毫无保留的疼爱,便是我们幼小生命感知到的全部温暖与安稳。

院子的角门开在西南,东南角是茅厕和一棵年年挂果的枣树。中秋前夕,枝头缀满红玛瑙似的小枣,咬一口又脆又甜。因我们家姓常,村里添丁进口,给新生儿“剃猫头”留下的胎发团子,按习俗都要郑重地挂在这棵枣树上,祈愿孩子如枣树般根深叶茂、茁壮成长。《道德经》言:“万物负阴而抱阳,冲气以为和。”这棵枣树,默默承载着乡邻的祈愿,也见证着生命的生生不息,恰是这乡村和谐图景中生机盎然的一笔。

夕阳西下,辰光精工的车间渐渐安静下来,常慎海的办公室却亮起了灯。他铺开宣纸,准备写下明天晨会的主题。笔尖饱蘸浓墨,在纸上落下“守正”二字,笔锋一转,又添上“创新”。墨色在灯光下晕染开来,像极了他二十余年走过的路——从文人到企业家,从笔墨到齿轮,变的是身份与领域,不变的是对极致的追求,对初心的坚守。而这座淮河岸边的工厂,第一山巅的企业,也因这份独特的文人风骨,在中国制造的浪潮中,写下了属于自己的精彩篇章。

【推荐阅读:丁立高】