文/冯丽娟,青海师范大学美术学院

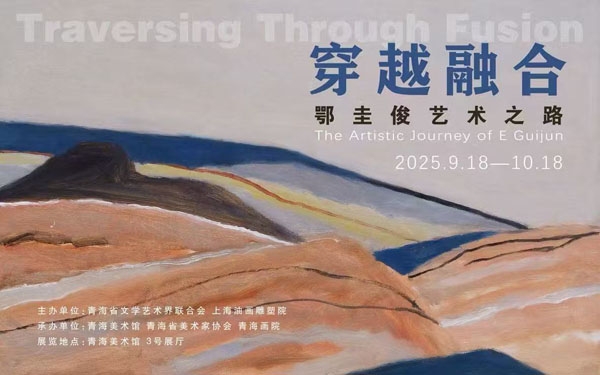

在中国当代油画的发展进程中,鄂圭俊以其清晰的探索路径与鲜明的个人风格占据着独特的位置。他1942年生于青海,土族身份使他天然地携带着多元文化的基因。从青海走向全国,其艺术既源于个人非凡的感知力,更深深扎根于高原土地的滋养。青海不仅是地理意义上的故乡,更是其艺术创作的精神原乡。他的创作历程,不仅展现了一位艺术家个体精神的成长轨迹,也折射出中国油画在现代性与民族化双重语境中的探索与突破。近日于青海美术馆举办的“穿越融合——鄂圭俊艺术之路”展览,为我们全面回顾与深入解读其艺术生涯提供了重要契机。

《牧区写生》53×38cm 1970年代

一、土地与根源:青海时期的人文现实主义

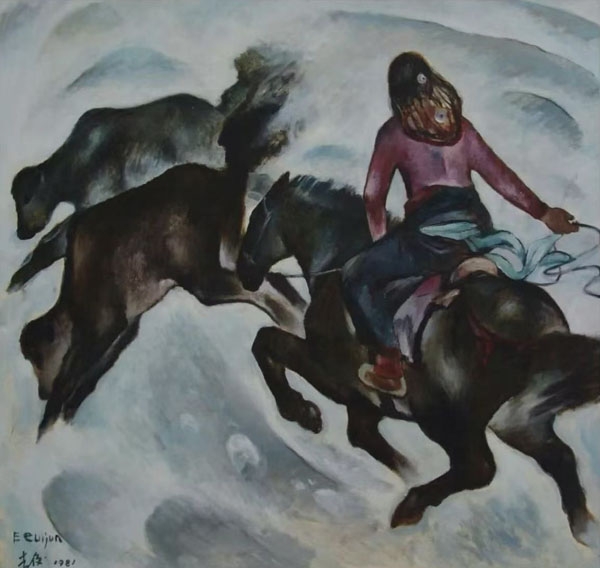

青海高原不仅赋予他丰富的创作主题与灵感源泉,更塑造了他观照世界的独特视角——那种于苍茫中见微茫、于厚重中得空灵的视觉品格。他笔下的青藏高原民族风情画,既借生活抒情,更从心灵深处挖掘精神世界。正如他所说,“素材真正来源于生活”,但最终呈现在画面中的,却是经过心灵提炼、形式重构的“心景”。

《牧区写生》55×45cm 1970年代

二、转向与升华:“大自然系列”心象世界的构建

1986年鄂圭俊调入上海油画雕塑院。移居上海后,他广泛阅读西方哲学与艺术理论,思维与语言发生显著转变。他从民族题材逐渐转向“大自然系列”,实现从人物到自然、从写实到心象的升华。这一转变并非对过去的否定,而是艺术精神的深化与升华。

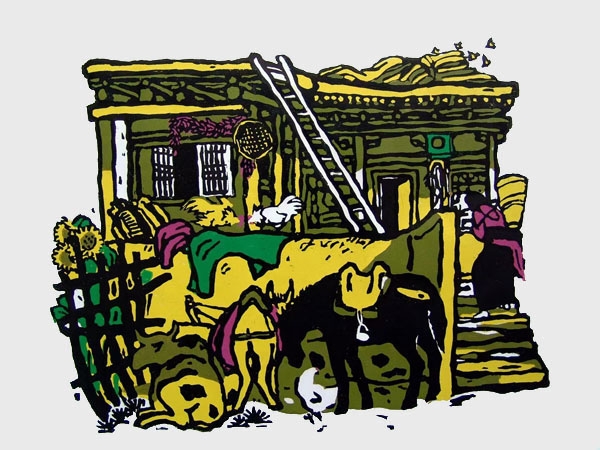

《农家》木版画 45×39cm 作于1970年代

随着他对人生的感悟,艺术成为鄂圭俊认识人生和宇宙,悟“道”的重要途径。他非常认同鲁迅所说:“只有懂得‘道’才是一个真正的中国人”,注重“顿悟”与“渐修”的统一。他从倪瓒山水中“无人之境”悟得空寂,从书法线条中提取节奏,更从高原的苍茫纯净中获得形式表达的底气。他笔下的一云一山、一树一川,早已超越视觉再现,成为他与高原天地对话的哲学语言——一种没有既定方法、只凭感觉与领悟的绘画状态。

《农家》木版画 45×39cm 作于1970年代

“大自然系列”是个人修心悟道的视觉见证,北山、三江源、流云、寒雪等元素,不再是地理意义上的实景,而是被转换为具有宋元山水韵味的视觉心象。

画面结构疏朗空灵,色彩层次细腻含蓄,笔意中融入书法性线条的节奏感,形成一种兼具现代形式与古典意蕴的独特风格。正如他所言,创作旨在“使观者除视觉上的和谐外产生宁静致远的精神心理”,同时在创作过程中追求感官的单纯意象表达和整体感染力。这种艺术观的背后,是一种明确的哲学自觉。

《牧场的雪》150×110cm 1981年代

三、语言与精神:油画民族化的深层次探索

鄂圭俊强调他的绘画是“很主观的”,是“借题发挥”,是精神逐步提纯的结果。他致力于将油画语言与中国传统美学相融合,主动回溯宋元山水的意境营造方式,将传统文人画中“以形写神”“虚实相生”等原则引入油画创作。他的艺术实践,代表了中国油画民族化进程中一条值得重视的路径。他没有停留在形式层面的中西嫁接,而是进入哲学与美学精神的融合创新。其艺术探索具有三方面特点:

《牧笛》48×48cm 1981年代

其一,他强调“主观表达”高于“客观再现”,自然物象被概括重组,实现抽象构成与东方意韵的统一。这种处理方式,与其说是对西方现代主义的响应,不如说是对中国传统“写意”精神的当代回归。其二,他注重油画材料的语言特性与中国传统美学的意境营造之间的融合。在他的笔下,油画的厚重肌理与丰富色层,并未阻碍空灵、疏朗意境的传达,反而增强了画面的物质感与精神性的张力。其三,他的艺术始终贯穿着一条从“土地”到“生命”的内在线索。青海高原的视觉经验与文化记忆,构成其艺术的情感基调和意象来源;而对“道”的体悟与表达,则使他的创作超越地域局限,抵达对生命的普遍观照。

《夕照》120×123cm 1987年代

四、在心与物之间:地域性与超越性的统一

青海美术馆此次策划举办“鄂圭俊艺术回顾展”,不仅意在向一位从高原走出的杰出艺术家致敬,更致力于对青海地缘文化资源进行当代性的梳理与诠释。展览系统呈现了艺术家从早期写实到近期心象表达的完整历程,清晰呈现出一条从土地深处生长、自地域走向普遍、由现实升华为哲学思考的艺术路径。

鄂圭俊以数十年的艺术实践,构筑了一个宁静而深远的视觉世界。他的作品,既是个体心灵的修持与表达,也是跨越时空的文化对话;既承载着高原土地的质朴记忆,也回应着人类共通的生存命题。展览表明,高原文化不仅能够孕育具有民族特色的艺术形式,同样可以滋养出兼具现代精神与哲学深度的视觉探索。

对中国当代油画发展而言,鄂圭俊的艺术实践提示了一条值得深思的路径:民族化并非表面化的符号搬用,现代化亦非对西方样式的简单追随,真正的创新源自对文化传统的深刻理解与个体精神的真实表达。策展团队借此引导观众思考一系列根本性问题:何为传统?何为当代?民族性如何与世界性对话?愿每一位走进展厅的观众,不仅看见山河,更读懂一位艺术家与故土之间无法割舍的深情。也愿这场展览能触动观者,在各自的生命旅程中,都能在生命中找到一片值得行走、感悟与描绘的心象原乡。

《少女与牛》布面油画 1988年代

《白牡丹》布面油画 1988年代

《酥油茶》布面油画 1993年代

《门外的雪山》布面油画 1995年代

《大自然系列》布面油彩 80×100cm 2013年代

《大自然系列》150×160cm 2016年代

《大自然系列》80×100cm 2018年代

《大自然系列》80×100cm 2018年代

《大自然系列》80×100cm 2018年代

《大自然系列》145×155cm 2002年代