作者:夏明生

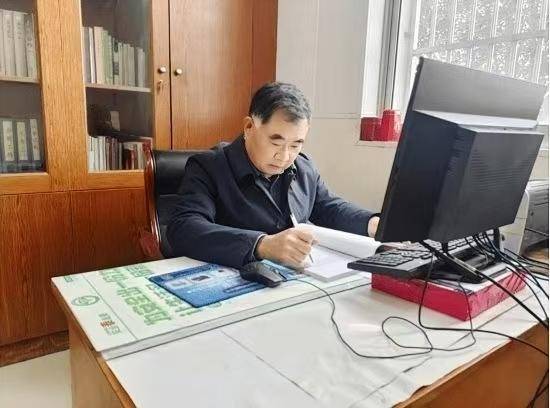

“各位领导、各位志愿者,我是‘老乐在线’的志愿者,也是咱泰兴‘宣堡生姜丝’的第六代传人刘书敏,大伙儿喊我刘老汉就成!”镜头前,刘书敏坐得笔直,藏青布衫的衣角被指尖悄悄摩挲着——这个小动作跟着他播了快十回,愣是没改过来,倒像他攥了大半辈子的枣木刨子,满是沉甸甸的实在劲儿。

谁能想到,如今能把公益事儿唠得暖到人心坎里的老汉,从前见了街坊多搭两句话都要脸红,更别说对着镜头“抛头露面”了。刘老汉的“不擅长”,明眼人一看就懂:组织语言得在心里翻来覆去琢磨半天,临场应变常卡得说不出下句,连普通话里都裹着化不开的泰兴乡音,像腌透了的姜丝那样,满是咱本地的醇厚味儿。可他偏揣着股“不撞南墙不回头”的执拗,非要在直播间里为公益“开声”。

“我这直播就三条死规矩:一不带货,二不要打赏,就盼着大伙儿伸个手指头点个赞,转发到朋友圈、志愿者群里!”说这话时,他眼里亮得像晒足了秋阳的小黄姜,“让更多人知道咱公益组织干的实事,晓得志愿者们的好——这就是我刘老汉的初心!”

为了这份初心,他下的“笨功夫”,能装满一整个腌姜的粗陶坛子。第一次直播前,他对着堂屋那面擦得锃亮的老镜子练开场白,单单“大家好”三个字,翻来覆去说了无数遍,直到嗓子哑得像吞了把粗砂纸;友人帮他整理的直播注意事项——哪些词不能说、哪处镜头不能拍、路上的行人要避开,他都用蓝墨水工工整整抄在小本子上,页边折出一道又一道深深的印子,比记姜丝的腌制配方还上心;每次开播前,书桌前的台灯总要亮到后半夜,他把志愿者帮老人修水管、给困境孩子送书本的事儿一条条理顺,再抄到皱巴巴的小纸条上,怕读错的字还特意标上拼音,那认真劲儿,跟小学生做功课似的。

“我嘴笨,脑子也慢,只能多准备些,才敢对着大伙儿开口。”他举着小纸条对着镜头笑,眼角的皱纹挤成了朵菊花,那满足的模样,活像他刨姜丝时,看着细如发丝的姜条簌簌落在竹筛里的光景。

谁能想到,这个在直播间紧张到攥衣角的老汉,转身进了作坊,立马换了副模样——霜降后三天采收的本地小黄姜,在他手里被百年枣木刨具轻轻一推,就成了1毫米细的姜丝,根根均匀得像用尺子量过;“三蒸三晾”的老工艺,27道工序一道都不含糊,连姜丝的含水率,都靠他自己研发的智能系统精准把控。从巴掌大的家庭小作坊,到挂着牌匾的市级非遗工坊;从“江苏名优农副产品”,到“泰州市非物质文化遗产”——刘书敏手里的姜丝,早成了宣堡镇响当当的金字招牌。

可他偏不满足于只做“姜丝匠人”,还穿上红马甲当起了“老乐在线”的志愿者,给三十多个困境家庭的孩子捐钱捐物,前前后后花了五万多。“达则兼济天下”的大道理,他没读过多少书,却用一双沾着姜香的手,做得明明白白。

如今,“刘老汉说公益”的直播间里,没有花哨的套路,没有热闹的噱头,只有一股子实在劲儿。他有时会拿起一小罐金黄透亮的姜丝,跟大家唠唠老手艺里的讲究——“霜降收姜才够辣,三蒸三晾才够香”;更多时候,是捧着小纸条,慢慢讲志愿者们的暖心故事,乡音里满是真诚。每当评论区弹出“已转发”“为志愿者点赞”的字眼,刘老汉总会笑得格外开怀,忙不迭地对着镜头拱手:“谢谢大伙儿!谢谢大伙儿帮咱公益‘搭把手’!”那声音里的热忱,比他坛子里腌得透透的姜丝还暖,顺着屏幕飘出去——飘到了困境孩子的书桌前,飘到了志愿者的服务岗上,也飘进了每一个守护传统、传递善意的人心里。

有人问他,又做姜丝又做公益,还抽时间开直播,累不累?刘老汉总笑着摇头,手里还攥着那本记满公益故事的小本子:“姜丝得守着老味道,公益得传着暖心意,直播就是个桥,把这些好东西都让更多人知道——咋会累?”

镜头里,他又拿起小纸条,清了清嗓子,准备讲下一个志愿者的故事。阳光透过窗棂落在他的布衫上,也落在桌上那罐冒着淡淡姜香的“宣堡生姜丝”上,暖融融的,像宣堡镇初春里,那缕刚探出头的阳光。

作者简介

夏明生,泰兴市古溪镇人,中共党员。深耕农村基层党务工作数十年,发表各类文章近百篇,独立完成《古溪镇志》《常桥村志》《顾氏族谱·道耕堂》编纂工作,其中《古溪镇志》《常桥村志》均入选泰州名镇名村志。撰写的《泰兴市古溪镇:创新“411”村级事务管理机制 提升党建引领基层治理水平》等理论文章,被纳入《江苏省基层党建案例汇编》,为区域治理现代化提供了可复制、可推广的实践样板。